妊婦の検診の内容を徹底解説【頻度・費用・手続きなど】

公開日:

:

葉酸

妊娠すると、産婦人科などで定期的に受けることになるのが「妊婦健診」です。

ですが、「妊婦健診」という言葉は知っていても、「何をどうすれば受けられるようになるの?」「お金はどのくらいかかる?」「回数は?」「どんなことをするの?」と、不安がいっぱいというプレママも多いのでは?

そこで今回は、そんな妊婦さん達に向けて「妊婦健診」を徹底解説!「妊婦健診」を受ける前に行う手続きから、費用、回数、検査の内容までかなり詳しく解説していきます!

「妊婦健診ってどんなことをするのかなぁ?」と漠然とした不安を抱えている方、「妊婦健診って必要なの?」と思っている方、必見です!この記事を読んで、どうぞ参考になさって下さいね!

もくじ

妊婦健診って必要なの?

「妊婦健診」とは、母子ともに安全なお産を迎えられるよう、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的にチェックするものです。

その目的は、「妊娠中の経過を確認する」ということはもちろん、他にも

・ハイリスクな妊娠の早期発見・治療や指導

・分娩時期や分娩方法の決定

・母体の健康、及び既往症・感染症などの確認・治療

・胎児異常の有無をチェック

など、多岐にわたっています。

もともと健康な方でも、妊娠中には「妊娠高血圧症候群」などの思いがけない病気にかかることもありますし、自分が気がついていないだけで感染症などにかかっている場合もあります。

感染症の中には、赤ちゃんが出産時に参道を通ることで、赤ちゃんに感染が広がってしまうこともあり、このような感染症は早期発見し、治療が必要になるのです。

さらに、妊娠中に持病が悪化してしまうケースもあります。そうでなくても妊娠中は身体がどんどん変化していくもの。薬もむやみやたらと飲むことはできませんし、定期的に医師の「健診」を受けながら安全に出産できるように努力していく必要があります。

また、定期的に「健診」を受けることで、妊娠中のトラブルを早期に発見・予防し、直ちに対処することも可能になってきます。

近頃では、妊婦健診を受けずに、陣痛が始まってから病院へ運ばれてくる妊婦さんも増えていますが、病院側としてはこれまでの妊娠経過や持病などの注意点が分からない以上、リスクの高いお産になる可能性が高く、お産を引き受け入れてくれる病院も限られてきてしまうのが現状です。

しかし、昔から「妊娠は病気ではない」とよく言われますよね?それならば定期的なチェックなども必要ないのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、妊娠・出産は病気ではありませんが、母と子、両方の“命”がかかった行為でもあるのです。この医学が発達した世の中でさえ、妊娠・出産中に亡くなるケースは0ではありません。

トラブルがないように、母子ともに健康に過ごせるように、万が一何かが起こってもすぐに対処できるように・・。そういう願いも「妊婦健診」には込められていると私は思います。

赤ちゃんとママの健康を守り、安全なお産をするためにも、妊婦さんの定期的な健診は必須!しっかりと受診することを強くおすすめします!

妊婦健診を受ける前にするべき手続きとは?

では、「妊婦健診」を受けるためには、具体的にどのように動いていけばいいのでしょう?実は妊娠したからといってすぐに「妊婦健診」を受けることはできないのです。

まずは「妊娠届出書」の提出!これが必要になります。

その具体的な流れを見ていきましょう。

「妊娠しているのかも?」と思ったら、まずは産婦人科へ。病院に行き、赤ちゃんの心拍が確認され、妊娠が確定すると「母子手帳をもらってきてくださいね」と言われるはずです。

一般的には「赤ちゃんの心拍が確認できる」というのが妊娠を「確定」する定義となりますので、あまりに早いと心拍が確認できるまで待たなければならないこともあります。

妊娠が確定されると、自治体によってもやり方が違うのですが、病院側が「妊娠届出書」を書いてくれるところであれば、それを持参して各自治体の窓口へ行きます。

もしくは自治体の窓口で届け出用紙をもらう、HPなどから「妊娠届出書」をダウンロードするなどして、必要事項を自分で記入し提出します。その際にも、「妊娠している」と診断を受けた医療機関や助産所の名称が必要になりますので、先に診断を受けておかなければなりません。

「妊娠届出書」の提出先は、住民票がある市区町村の役所、もしくは保健センターになります。ただし、自治体によって、提出できる曜日が限定されていたり、印鑑が必要なところがあったりするので、お出かけの際には自治体のHPなどで確認をしてから行くのがおすすめですね。

窓口に行き、「妊娠届出書」が受理されると、「母子健康手帳」の他、妊婦健診にかかる費用が助成される「妊婦健診の受診票(=補助券)」なども一緒に交付されます。この「受診票」が「妊婦健診」を受ける際に必要になるものです。常に母子手帳といっしょにまとめ、無くさないようにしましょう。

同時に保健師による相談や母親学級、両親学級、健診の案内、予防接種などについて、簡単な説明や指導があることも。提出の際は、少し時間に余裕を持って出かけるのがいいでしょう。

ちなみに、「妊婦健診」の費用に充てられる「受診票」の回数や金額は、自治体ごとに様々で同一ではありません。自分の住んでいる自治体ではどのようなサービスが受けられるのか?ということも、窓口でよく聞いておきましょう。

それから、出産前後の帰省や里帰り出産などを予定している方は、帰省地となる自治体の母子保健担当に連絡を取って、どのような母子保健サービスを行っているのか?ということも確認しておくと、なお安心ですよ。

妊婦健診は何回受けるの?頻度は?

「妊婦健診」の受診回数は、実はこれとはっきり決まっているわけではありません。病院によっても若干異なりますが、平均すると14~15回程度というのが一般的となっています。

厚生労働省のHPでは、妊婦健診の周期と回数を14回と例示してあり、その間隔は、

① 妊娠初期~23週(妊娠6ヶ月)まで:4週間に1回×4回

② 24週(妊娠7ヶ月)~35週(妊娠9ヶ月)まで:2週間に1回×6回

③ 36週(臨月)~出産まで:1週間に1回×4回

となっています。病院の方針などによっても多少異なりますが、一つの目安にしてみるといいのではないでしょうか?

また、出産予定日を過ぎるといつ赤ちゃんが産まれてもおかしくないということで、健診が週2回になる病院も多いようです。 その他、健診の日ではなくても、出血やおなかの張り、痛みなどがあるような時はすぐ受診するようにしましょう。

妊婦健診の費用はどのくらいかかる?

妊娠は病気ではないということで、「妊婦健診」の費用も保険が適用されません。しかし、そうなると総額で7万~15万円ほどかかると言われる「妊婦健診」費用が、家計の大きな負担となってきますよね。

そこで、少子化対策の一環として、国は2009年に原則14回までの「妊婦健診」の「無料化」対策を打ち出しました。ただ、全ての自治体で無料化が実施されている訳ではありません。自治体ごとに助成される内容や費用が異なっているので、「妊娠届出書」を提出の際によく確認しておきましょう。

「母子手帳」が交付されると、「妊婦健康診査受診票」という「妊婦健診」の補助券が同封されています。この「受診票」を病院の窓口で提出すると、妊婦健診の費用が助成されて、無料になったり、割引になったりする仕組みになっています。

ただし、超音波検査や「受診票」に書かれていない項目や検査をする場合、通常は補助の対象にはなりません。そのため、一般的には「妊婦健診」をトータルで考えると、助成される分以外に+5万~10万円程度の出費がかかると言われています。

5万~10万円の出費は痛いですよね!しかし、「妊婦健診」にかかった費用は、医療費控除の対象となります。申請の対象になるかもしれないので、「領収証」はしっかりと保管するようにしましょう!ちなみに、健診に通う際の交通費も医療費控除の対象となりますよ。

妊婦健診!どんなことをするの?

「妊娠届出書」を提出し、母子手帳や「妊婦健診の受診票」などが交付されると、いよいよ「妊婦健診」に出かけることができます。

「妊婦健診」は、【毎回行われる検査】と【妊娠の時期などに応じて適宜行われるもの】とに分かれています。まずは毎回行われる検査内容からみていきましょう。

妊婦健診で毎回行われる検査とは?

「妊婦健診」で毎回行われる検査は、妊娠の経過や時期によっても違ってきますが、大体このような感じです。

【診察室に入る前に】

・尿検査

・体重測定

・血圧測定

【診察室で】

・問診

・腹囲・子宮底長測定

・浮腫(むくみ)検査

・内診

・医師からの説明

尿検査・体重測定・血圧測定

ほとんどの場合、診察室に入る前、もしくは医師の健診が始まる前に「尿検査」「体重測定」「血圧測定」の3つが行われます。初回はこれに「身長測定」も行われます。

「尿検査」では、尿蛋白や尿糖が出ていないかをチェックし、妊婦さんの体調をはかる目安とします。

「体重測定」では、妊娠中の体重の増減が確認されます。一般に、やせ気味の方は妊娠前より+9~12kg、標準体重の方は+7~12kg、肥満気味の方は5~7kgが一つの目安であると言われているようです。

「血圧測定」では、血圧を確認し、妊娠高血圧症候群などの兆候がないかなどをチェック。通常は、140/90mmHg以上が高血圧と言われています。

問診

診察室に入ると、医師による「問診」が始まります。

初回は、あらかじめ記入しておいた「問診票」に沿って、年齢や身長、体重、家族構成、結婚の有無、経済状態、里帰り出産の有無、両親や家族などの遺伝的な素因や妊婦さんの病歴、アレルギー歴、卵巣腫瘍、子宮外妊娠といった産婦人科の既往症、過去の妊娠歴、分娩歴など、様々なことが聞かれます。

細かいことが多いのですが、1つ1つが大事なことなのでしっかりと回答しましょう。

また、普段の生活についてや、仕事の有無、喫煙・飲酒の頻度なども確認されます。

初回以外は、前の健診から変わったことがなかったか?体調はどうか?気になっていることはないか?などを主に聞かれることが多いようです。また、身長と体重からBMI値を測定し、体重管理のアドバイスなども行われます。

腹囲・子宮底長の測定

「腹囲・子宮底長測定」は、お腹が大きな目立ってくる妊娠中期以降に毎回チェックされるものです。

メジャーで「腹囲」、そしてあお向けに寝た状態での恥骨の上から子宮の一番上までの長さ、すなわち「子宮底長」を計測します。「子宮底長」は妊娠中の子宮のふくらみを表す数値で、胎児の発育状況や羊水の量を推測できると言われています。

その目安はおおよそ[妊娠週数-(2~5)]cmとされていますが、個人差も大きく、測定者、測り方によっても誤差が生じやすいと言われており、近年は超音波検査でもっと詳しく赤ちゃんや羊水の状態がわかるようになったので「子宮底長」はあくまでも目安の1つとして捉えられることが多くなったようです。

浮腫(むくみ)検査

「浮腫(むくみ)検査」も、妊娠中期以降に毎回チェックされる項目です。妊娠中は身体が浮腫みやすく、妊娠高血圧症候群などの兆候の1つでもあるので必ず確認が行われます。足のすねや甲を指で押して、浮腫みがないかなどを調べます。

超音波検査

「超音波検査」の頻度は、病院によって異なりますが、近頃では、毎回超音波検査をするところも多いとか。

ただ、毎回の「超音波検査」を補助の対象にしている自治体はほとんどないと思われます。そのため、自費負担になるのですが、今では画像技術も進んでおり、お腹の中にいる赤ちゃんの様子がつぶさにわかるので毎回楽しみにしているというママも多いようですね。

妊娠初期の頃は腟から、中期はおなかの上にプローブをあてて子宮内の赤ちゃんの様子、位置や発育、姿かたち、羊水量、胎盤の位置などを確認していきます。胎嚢の数や、子宮外妊娠ではないかなどもチェックされ、その他、胎児の身長を測り、出産予定日を予測することも行われます。

内診

「内診」は、病院によってその頻度は違いますが、妊娠後期になるとだいたい毎回行われる検査になります。出産が近いため、子宮口の状態や赤ちゃんがどのくらい下に降りてきているかなどがチェックされます。

昔は、妊娠初期の「内診」も多かったようですが、経腟超音波検査が一般的に普及してからは、初期の段階での内診は少なくなりました。ただ、初回は膣分泌液や子宮頚部の状態、子宮の大きさ、子宮筋腫の有無などを確認するために「内診」が行われることが多いようです。

医師からの説明

一通りの検査が終わると、医師から「説明」があります。特に問題がなければ「順調です」の一言で終わることも。何だか物足りない・・と思うママも多いので、もし心配なこと、気になる点がある時は、自分から積極的に質問する方がおすすめですね。

その他の検査とは?

「妊婦健診」では、毎回行われる検査の他にも、時期によって、もしくは必要に応じて行う検査があります。次は、そちらを見ていきましょう。

血液検査

厚生労働省の健診例を見ると、「血液検査」は妊娠初期に1回、24週(妊娠7ヶ月)~35週(妊娠9ヶ月)までに1回、36週(臨月)~出産までに1回、さらに妊娠30週までに1回の合計4回としています。

妊娠初期の「血液検査」は、血液型の確認、血算、血糖、肝炎抗体やHIV抗体、梅毒血清反応、風疹ウィルス抗体の有無などが調べられます。「HIV抗体」はエイズ、「梅毒血清反応」は性病にかかっていないかを調べるためのものです。

主に、ママの健康状態はどうか?赤ちゃんに関わる病気にかかっていないか?などのチェックになりますね。

妊娠24週以降と36週以降の「血液検査」では、血算、血糖がチェックされ、貧血になっていないか?が確認されます。

さらに別に検査される30週までの「血液検査」では、HTLV-1抗体検査が行われています。「HTLV-1」とは、「ヒトT細胞白血病ウイルス(Human T-cell Leukemia Virus Type 1)」の略称で、リンパ球に感染するウイルスのこと。

厚生労働省が統括している『HTLV-1情報サービス』によれば、現在、「日本に約108万人前後、世界で推定3000万人以上の感染者がいる」とされ、「感染しても全く自覚症状がありませんが、一度感染するとリンパ球の中で生き続け、感染者のごく一部の方に病気を起こします」と書かれています。ただし、「約95%の方は生涯病気になることはありません」とも明記されています。

つまり、一生抗体は持ち続けるけれども、ほとんどの方は発症せずに終わる感染症ということですね。

また「HTLV-1」に感染していても、「妊娠に特別な影響はなく、普通に出産することができ」、「このウイルスが原因で赤ちゃんに奇形を生じたり、生まれた後の発育に影響したりするなど、何らかの異常を起こすことは全くありません」ともされています。

心配な赤ちゃんへの感染源の主なものは「母乳」とされており、出産前に「HTLV-1」に感染しているかどうか?を調べておき、出産後に「母乳」を控えることで赤ちゃんへの感染を防ぐことができるとされています。

こちらも大事な「血液検査」です。赤ちゃんへの二次感染を防ぐためにも、しっかりと受けておきましょう。

また、糖尿病のリスクがあるママの場合は「血液検査」の際に血糖値のチェックも行われるそうです。

子宮頸がん検診

妊娠初期には、近年、若い女性に増えているといわれる「子宮頚がん」の検査も行われます。

ヘラやブラシなどの検査器具で、子宮頸部の粘膜を軽くこすって細胞を採取。顕微鏡で観察して、がん細胞や前がん状態の細胞(異形成)の有無を調べる検査になります。

検査は妊娠初期、できれば妊娠8~10週までに行うのがのぞましいとされているようです。

性器クラミジア検査

「性器クラミジア検査」は、膣内に綿棒のようなものをいれ粘膜を取り出して行います。

「クラミジア」というのは、性感染症を引き起こす原因となるもので、ひどくなると母体に絨毛膜羊膜炎や子宮収縮などを起こし、流産や死産、早産のリスクを高めると言われています。

また、出産時に産道感染して赤ちゃんが「クラミジア」に感染してしまう危険性も。それを予防し、出産までに治療を終わらせるためにも、この検査が妊娠初期~30週までに行われています。

GBSチェック

GBSとは、「B群溶血性レンサ球菌」という細菌のこと。出産時に産道感染すると、赤ちゃんが「新生児GBS感染症」という疾患にかかってしまうリスクがあるため、陽性反応が出れば抗生物質を投与して治療する必要があります。

検査方法は、腟口や肛門の周囲を綿棒などでこすり、「B群溶血性レンサ球菌」がいるかどうかを調べるというもの。厚生労働省の健診例によると、妊娠24週(7ヶ月)~35週(9ヶ月)までに1回受けるようになっています。

PIHチェック

PIHチェックのPIHとは、「妊娠高血圧症候群」のこと。妊娠中期に多く行われる検査で、血圧の上昇やたんぱく尿、浮腫みなどが現れ、母子ともに危険な状態につながりかねない「妊娠高血圧症候群」を予防するために行われます。

「妊娠高血圧症候群」は、遺伝的な体質、年齢が極端に若い、高齢、肥満もしくは痩せすぎ、多胎、糖尿病の合併、初産婦などといった要因が考えられていますが、発症を完全に予測するのは困難な病気。

ですが、早期に発見できるように血圧や浮腫みなどがチェックされます。

NST(ノンストレステスト)チェック

「NST(ノンストレステスト)チェック」とは、妊娠後期に行われる検査のことで、「胎児心拍数モニタリング」とも呼ばれています。

お腹に「胎児心拍数」と「陣痛」の2種類のセンサーをつけ、分娩監視装置という機械でストレスがない状態で赤ちゃんか元気がかどうか?出産に耐えられるか?をチェックします。

妊婦さんに「妊娠高血圧症」や「糖尿病」などのトラブルがある場合、または「子宮内胎児発育遅延」といって赤ちゃんが小さいと考えられる場合などには、早期に検査が行われることもあるそうです。

妊婦健診を賢く活用しよう!

いかがでしたか?「妊婦健診」は、母子ともに健康な妊娠・出産をおくるために欠かせないものでしたね!

妊娠中はホルモンのバランスもくずれやすく、不安や心配ごとにとらわれがち!そんな時は、一人で抱え込まずに、医師や助産師さんなどの専門家にどんどん相談するのがおすすめです。「妊婦健診」はそのような機会を作るのにも一役かっています。

トラブルを回避し、より健やかに妊娠・出産を迎えるためにも、是非、公費で補助のきく「妊婦健診」を定期的に受け、ばっちりと出産に備えちゃいましょう!

関連記事

-

-

妊娠中期から葉酸サプリが必要な理由や胎児への影響・必要量

葉酸には、赤ちゃんの神経管閉鎖障害のリスクを軽減させる効果があります。そのため葉酸サプリは、

-

-

つわりで会社を休むときのコツ!仕事への影響を最小限に抑えるには

「女性は結婚あるいは妊娠したら退職する」というのが当然とされた一昔前とは異なり、産休・育休を

-

-

つわりの吐き気の対処法!抑える方法とは?

妊娠初期に多い、つわり。 実に妊婦全体の8割の方が経験すると言われるこのつわりのうち、最も広く知ら

-

-

葉酸は腸内細菌に関係しており、妊活・妊婦に重要である

葉酸は、妊娠を考えている女性に必須といってもいいほど大切なものです。しか

-

-

妊娠中の寒気の原因と対策!流産や腹痛から学ぶ寒気の症状

妊娠してから「ゾクゾクするような寒気をよく感じる」「風邪でもないのに何だか寒い……」という経

-

-

妊娠7ヶ月(24週・25週・26週・27週)の胎児とママの注意点

妊娠7ケ月(妊娠24週から27週)の赤ちゃんはさらに大きくなり、手足や胴体も長くなるため、だ

-

-

つわり対策!軽減させる方法としてツボや食べ物がおすすめ!

妊娠と共に多くの方に訪れる最初の試練!それが、つわりではないでしょうか? 妊娠の喜びもつかの間、吐

-

-

赤ちゃんの出産前準備!家に揃えておく6つの物!

出産が近づくと赤ちゃんをお迎えする準備も佳境に入りますね!小さくてかわいらしいベビーグッズを用意する

-

-

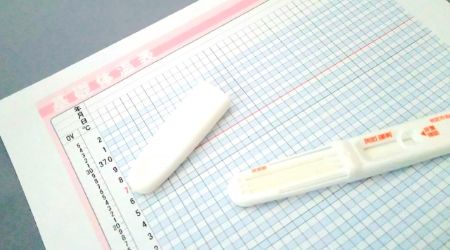

検査薬よりも早く妊娠を見分ける!妊娠超初期の基礎体温の変化とは

妊活を始めると「妊娠しているかな?」「早く妊娠が知りたい!」と、ソワソワしてしまうのではない

-

-

妊娠~出産後に行う15の手続きの一覧!

妊娠が分かった時、赤ちゃんが産まれた時、ママとパパはやらなければならない手続きがいろいろ出てくるもの

- PREV

- 妊婦って温泉に入って良いの?だめなの?

- NEXT

- 妊娠中に引越しが必要に!病院は転院?どうするべき?