胎児の成長を知りたい!胎児の週数ごとの体重の平均について

公開日:

:

最終更新日:2018/10/28

葉酸

「お腹の中の赤ちゃんは順調に大きくなっているのだろうか?」「胎児は今、どのくらいの大きさなのか?」など、大事な赤ちゃんがお腹にいるとき、一度は胎児の大きさや体重が気になったことがあるのではないでしょうか?

胎児の体重は週数ごとの平均値を参考にしたり、計算式によって導き出したりすることができます。

そこで今回は、「お腹の中の赤ちゃんの体重はどのように計算されるのか」「妊娠週ごとの体重の平均はどれくらいなのか」「何を基準に胎児が大きいか小さいかを判断しているのか」などについて紹介します。

もくじ

胎児の体重はどのように導き出すのか

病院の超音波検査などでエコー写真をもらうと、胎児の「推定体重(EFW:Estimated Fetal Weight)」などが記されていることがあります。これはどのように計測しているのかご存知でしょうか。

赤ちゃんの推定体重を割り出すために使われる「胎児体重推定式」という計算式があり、そこに超音波検査で計測された数値を入力して、計算しています。

具体的には、超音波検査などで測定された胎児の以下の数値を使います。

- 頭の大きさ(BPD:頭蓋骨の外側から反対側の頭蓋骨内側までの長さ)

- 大腿骨の長さ(FL:太もものつけ根から膝までの長さ)

- 胎児のお腹周りの長さ(AC)」「お腹前後の長さやお腹の横幅など(APTD・TTD)

これらを複雑な計算式に当てはめ、体重を割り出しているのです。日本で標準的に使われる胎児体重推定式は以下の通りです。

| EFW(g) = 1.07 × BPD (cm)3+ 3.42 × APTD (cm) × TTD (cm) × FL (cm)

EFW (g) = 1.07 × BPD (cm)3+ 0.30 × AC (cm)2 × FL (cm) 引用元:日本産科婦人科学会「推定胎児体重と胎児発育曲線」保健指導マニュアル |

今は、これらの計算式などが超音波検査機器にあらかじめ内蔵されていて、検査をして各数値を測ることで推定体重が自動的に算出されるようになっています。

胎児の「大きめ」「小さめ」は、どのように判断するのか

胎児の大きさに差が出てくるのは、だいたい妊娠20週を過ぎた頃からだといわれています。それまではどの赤ちゃんもそれほど差がないのです。

妊娠中期以降、病院の超音波検査などで赤ちゃんのことを「大きめだね」「小さめだね」と医師から言われたことがある方もいるのではないでしょうか。

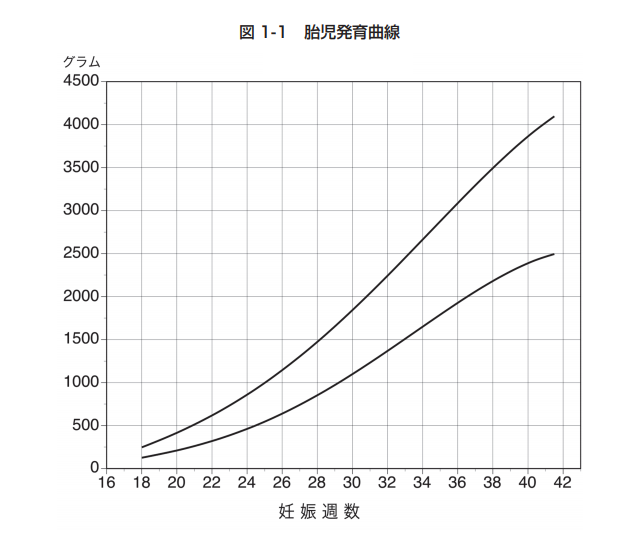

これは先ほど説明した胎児の推定体重を、「胎児発育曲線」グラフに当てはめて判断しています。

胎児発育曲線グラフとは、正期産(37週~41週のお産)で生まれた正常な体重の赤ちゃんの胎児時代の推定体重データを元に、妊娠週数ごとの基準値、つまり平均値をグラフ化したものです。

引用元:日本産科婦人科学会「推定胎児体重と胎児発育曲線」保健指導マニュアル

この胎児発育曲線グラフの2本のラインの間に、あなたのお腹の赤ちゃんの成長曲線が収まっていれば正常体重で生まれることが期待できます。

ここで、「女の子と男の子で胎児発育曲線に違いがあるのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、胎児発育曲線の元となる推定体重自体に、ある程度の誤差があるため、胎児の性別は考慮する必要がないと考えられています。胎児発育曲線は母子手帳にも記載されていますので、自分で確認することも可能です。

また、胎児発育曲線には平均値(80%)のほかに、「大きめ(10%)」「小さめ(10%)」の割合なども定められており、計測の際の誤差や子宮内での環境、遺伝的要因なども含め、ある程度の個人差が生じるのは問題がないと言われています。

また、推定体重も検査機器の性能や検査する側の熟練度などによって変わってくると言われているので、「推定体重が胎児発育曲線に収まっている」、もしくはごく近い範囲に体重がある場合は心配いりません。

胎児の週数ごとの体重の平均値は?

それでは、お腹の中の赤ちゃんの体重の平均値を具体的に紹介していきましょう。

ただ平均値だけ聞いても、推定体重の計測値が平均値にピッタリ当てはまることは少ないでしょう。平均値はそもそも全てのデータの平均なので、計測値のばらつきを考慮する必要があります。そこで用いられるのが「標準偏差(SD:standard deviation)」です。

胎児の体重を判断するときに使われる「標準偏差SD」とは?

標準偏差とは、「データの散らばり度合いを示す値」です。平均値と標準偏差値(SD値)を参考にすることで、胎児の体重が平均より「大きめ」「小さめ」と判断することができます。

具体的には、胎児発育曲線の「±2SD」の範囲に全体の約95.4%が入ります。

したがってこの範囲内の値を基準値として、「推定胎児体重(お腹の赤ちゃんの推定体重)が胎児発育曲線の基準値内であれば、正常な体重での出産が期待できる」とされています。

胎児の平均体重と基準値

推定体重が超音波検査機器で測定可能となる妊娠18週以降において、平均体重と基準値を以下に示しています。

<妊娠初期>

妊娠0~3週 平均体重:0.1g

妊娠4~7週 平均体重:4g

妊娠8~11週 平均体重:30g

<妊娠中期>

妊娠12~15週 平均体重:100g

妊娠16~17週 平均体重:270g

妊娠18週 平均体重:187g(基準値:126g~247g)

妊娠19週 平均体重:247g(基準値:166g~328g)

妊娠20週 平均体重:313g(基準値:211g~416g)

妊娠21週 平均体重:387g(基準値:262g~512g)

妊娠22週 平均体重:469g(基準値:320g~617g)

妊娠23週 平均体重:560g(基準値:386g~733g)

妊娠24週 平均体重:660g(基準値:461g~859g)

妊娠25週 平均体重:771g(基準値:546g~996g)

妊娠26週 平均体重:892g(基準値:639g~1144g)

妊娠27週 平均体重:1023g(基準値:742g~1304g)

<妊娠後期>

妊娠28週 平均体重:1163g(基準値:853g~1474g)

妊娠29週 平均体重:1313g(基準値:972g~1653g)

妊娠30週 平均体重:1470g(基準値:1098g~1842g)

妊娠31週 平均体重:1653g(基準値:1231g~2039g)

妊娠32週 平均体重:1805g(基準値:1368g~2243g)

妊娠33週 平均体重:1980g(基準値:1508g~2451g)

妊娠34週 平均体重:2165g(基準値:1650g~2663g)

妊娠35週 平均体重:2333g(基準値:1790g~2875g)

<臨月>

妊娠36週 平均体重:2507g(基準値:1927g~3086g)

妊娠37週 平均体重:2676g(基準値:2059g~3294g)

妊娠38週 平均体重:2838g(基準値:2181g~3494g)

妊娠39週 平均体重:2989g(基準値:2292g~3685g)

妊娠40週 平均体重:3125g(基準値:2388g~3862g)

妊娠41週 平均体重:3244g(基準値:2465g~4023g)

出産時の胎児の平均体重について

正産期の新生児の体重は、2500g~3999gまでが正常と言われ、かなり幅が広いのが現状です。

また、「大きい」「小さい」などと言われていても、実際に出産してみたら「心配するほどでなかった」という場合も多いものです。

実は私の場合も「胎児が小さすぎるから大きな病院で検査してもらった方が良い」と言われて精密検査を受けましたが、結局何も異常は見つかりませんでした。その上、生まれた息子は「3330g」の大きめの元気な赤ちゃんでした。

病院を受診するとき、医師から赤ちゃんの体重が小さいと言われて心配になる母親は多いです。ただ、実際のところ生まれてみたら平均体重を大きく上回っているのは普通だと考えましょう。

双子の胎児の体重の平均値は?

双子を妊娠している場合、「双子の胎児も同じ胎児発育曲線に当てはまるのか?」と考える方も多いと思います。

双子の場合は、「平均よりも小さく生まれてくることが多い」といわれています。したがって胎児発育曲線を下回る可能性もありますが、経過が大切です。

それぞれの胎児がきちんと発育しているのかと同時に、「ふたりの体重差が小さくなるか、大きくなるかといった変化」を確認することも重要になります。

双子の場合は基本的に「二人の発育の差が開いていない」ことが理想です。もし発育の差が大きくなる場合、予定よりも早い週数で帝王切開をすることがあります。

「胎児の体重が増えない」場合はどうすればいいのか

なお、前回の検診から「胎児の体重が増えていない」「体重の増え方がにぶくなった」と悩むこともあるのではないでしょうか。母親であると、赤ちゃんの体重が増加していないと当然ながら不安になります。

胎児の体重が増えない理由として、大きく以下の 3 つが考えられます。

- 推定体重の誤差

- 胎児発育不全

- 行き過ぎた体重管理

それぞれについて確認していきます。

推定体重の誤差によって体重が増えていないように見える

胎児の体重はあくまでも推定ですので、「常に±10%の誤差がある」ということは念頭に入れておきましょう。

例えば前回の検診で多めに測定されて、今回が少なめに測定されてしまった場合、実際には胎児の体重が増えているにも関わらず数値としてはほとんど増えていない(または、減ってしまう)ことがあるのです。

たとえ一回体重が増えない時期があったとしても全体的に成長曲線が上向きであれば問題ありません。

産婦人科病院では、何人もの医師が在籍していることが多いです。特に測定する医師が変わる場合、人によって測定方法が変わってくるので当然ながら推定体重は異なるようになります。

胎児発育不全

ただ、場合によってはお腹の赤ちゃんの体重が「常に胎児発育曲線を下回っている」ということもあります。

このような場合、胎児発育不全と診断されます。胎児か母親のいずれかに原因があると考えられます。

胎児に染色体の異常があったり奇形があったりする可能性や、母体に血圧上昇や合併症があり胎児の環境に影響を与えている可能性などが考えられます。

胎児発育不全と診断されたら誰でも不安に陥るでしょう。しかし、胎児発育不全と診断された胎児のうち約7割は、生まれた後で特に健康上の問題なく成長するといわれています。

また、体質は受け継がれることが多いので、親が小柄な場合は小柄な赤ちゃんが産まれてくる可能性が高いのです。つまり、特に異常があるというわけではなく、体質的に小柄で体重が少ないというだけなのです。

小さいことを気にし過ぎるよりも、小さくても「少しずつ成長しているか」という事実を重視しましょう。たとえ胎児発育曲線より下だとしても、体重が増えているのであれば問題ありません。

行き過ぎた体重管理

「妊婦はなるべくたくさん食べてお腹の赤ちゃんに栄養を与えるべき」という昔の考え方とは異なり、現代では妊婦の体重管理が重要視されています。

行き過ぎた体重増加は難産につながったり、母体と胎児の健康にリスクを及ぼしたりするという理由から、妊娠前の体重から増えるにしても「10キロ前後」で抑えるように指導を受ける方が多いです。

また、若い方の中には産後の体型が崩れることを気にして、体重をあまり増やさないよう行き過ぎた体重管理を行っている人がいます。

しかし、体重の増加を恐れるあまり無理な食事制限を行っていると、胎児に十分な栄養が届かず体重が増えなくなることがあります。

急激に体重を増やすことは母体や胎児への負担につながりますが、同時に体重の増加を気にし過ぎるのは止めましょう。母親が食事制限をするのはあまりよくありません。

ただ、つわりなどによって「食べることができない、あるいは食べても吐いてしまう」といった食事制限とは関係なしに母親の体重が増えない(減ってしまうことも)場合もあるでしょう。「気持ち悪くて少ししか食べられない」という場合は一度に無理して食べようとせず、おにぎりを持ち歩くなど食事を摂る回数を増やしましょう。

また、つわりのときに注意しなければならないのが脱水症状です。「水も口にしたくない」という場合でも、水分が不足するとお腹の赤ちゃんにも良くありません。

脱水症状を防ぐために、体の電解質を補うスポーツ飲料やフルーツジュースを飲んだり、のど越しの良いゼリーを冷蔵庫に常備しておいたりしましょう。

そして食欲不振には梅干しがお勧めです。梅干しには胃腸の働きを高め食欲を増進させる効果があります。また食事前に温かいお茶を飲むと胃が落ち着きます。つわりで母体の体重が増えない、あるいは減ってしまう場合でも胎児の体重が増えていれば心配する必要はありません。

胎児が大きい場合は何が原因なのか

また、胎児が小さいと言われて心配する方がいる一方で、「胎児が大きい」と言われて不安になる方もいらっしゃるでしょう。

胎児が大きい場合、原因としてママが妊婦糖尿病になっている可能性があります。糖尿病とは血糖値を下げるホルモン(インスリン)の量が減ったり、その働きが低下したりして血糖値が上昇する病気です。妊婦糖尿病とは、妊娠をきっかけに糖尿病になってしまうことです。

血糖値が高い状態が続くと、過剰な糖分が胎盤を通ってお腹の赤ちゃんにも運ばれてしまいます。その結果、体の機能が未成熟な巨大児が生まれる可能性があるのです。

巨大児になると難産になったり、生まれた後に低血糖や呼吸障害などを引き起こしたりする危険性があります。

特に、家族に糖尿病患者がいる場合や肥満体質、高齢妊娠、妊娠で急激に体重が増えた場合などは妊娠糖尿病になりやすいといわれています。

妊婦糖尿病と診断された場合は糖分の摂りすぎや偏った食生活などを見直し、食事療法で血糖値をコントロールします。

実は私も妊娠中期のとき、妊婦糖尿病が心配で血液検査を受けました。決して胎児が大きいわけではなかったのですが、無性に甘いものが食べたくなり、異常にのどが渇くため、家族に糖尿病患者がいることから「妊婦糖尿病だったらどうしよう……」と不安になりました。

医師に相談したところ「不安なら検査を受けておこう」ということになりました。結局異常はなかったので安心しました。

検査を受けることで余計な心配をしなくて済むので、不安が残る場合は糖尿病の検査を受けてみると良いでしょう。

ちなみに、妊娠糖尿病は食事療法で血糖値をコントロールできない場合、インスリン注射が必要になります。糖尿病の飲み薬は胎児に奇形をもたらす可能性があるため、以下のようなインスリン注射を用いるのです。

たとえ妊娠糖尿病であったとしても、インスリン注射によって血糖値をコントロールすれば巨大児になるのを防ぐことができます。そのため、血糖値の管理が非常に重要になります。

まとめ

お腹の赤ちゃんの体重がどのように計算されて、何を基準に「大きい」「小さい」と判断しているのか分かって頂けたと思います。

胎児の体重はあくまで推定体重なので、胎児が平均よりも下回っていたとしても気にし過ぎることはありません。

ただ、あなたの疾患などによって赤ちゃんの体重などが左右されるケースもあるので、持病や思い当たることがある場合は、医師にしっかりと相談するようにしましょう。

赤ちゃんの姿はエコーなどでしか確認できませんが、推定体重を知ることで「いま、このくらいの大きさなのかぁ……」と実感できるでしょう。

胎児の体重を推定することで、お腹の赤ちゃんの存在をより身近に感じることができます。プレママならではの楽しみのひとつではないでしょうか。

関連記事

-

-

小松菜の栄養素とレシピを学び、妊婦の葉酸と鉄分を強化する

葉酸を十分に摂ると、赤ちゃんの神経管閉鎖障害のリスクを軽減させることができます。そのため20

-

-

妊娠4ヶ月目(12週・13週・14週・15週)で妊婦が注意するポイント

妊娠4ヶ月になると、お腹がふっくらしてくるので、外観から「妊婦さんかな?」と気づかれるように

-

-

妊娠超初期のイライラ・情緒不安は妊娠兆候の一つ!その改善法は?

妊娠するとイライラしたり、情緒不安定になったりする事は良く知られています。実は妊娠超初期から

-

-

胎児のしゃっくりは成長のサイン!ダウン症は無関係?

お腹の中の赤ちゃんが、規則的にピクッピクッと痙攣(けいれん)しているような感じがする・・ 実は、こ

-

-

胎児の体重が増えない!原因は?心配は必要?

妊婦健診で赤ちゃんの推定体重がわかるようになると、前回の健診からどのくらい大きくなったかな?など、赤

-

-

ほうれん草の葉酸含有量はどのくらい?妊娠中の調理法やレシピを公開

葉酸は、妊娠初期に形成される赤ちゃんの神経管閉鎖障害の発症を予防する効果があります。そのため

-

-

妊娠の初期症状③頭痛やめまいはいつからいつまで?対処法は?

今回の「妊婦の不安をぶっ壊す!」で解消したいお悩みは、妊娠の初期症状第3弾!頭痛とめまいについて。

-

-

胎児ドックの初期・中期それぞれの費用と内容は?

胎児ドック。聞きなれない言葉かもしれませんが、これは近頃増えつつある、赤ちゃんがお腹にいる時に超音波

-

-

妊婦の手足や顔等の浮腫みの8つの解消法

妊娠すると、浮腫み(むくみ)やすくなると言われています。皆さんの中にも指輪がきつくなったり、普段の靴

-

-

妊娠8ヶ月目(28週・29週・30週・31週)の妊婦が知るべきこと

妊娠8ヶ月(妊娠28週以降)を「妊娠後期」と呼びます。出産が近づき新たなトラブルに見舞われが

- PREV

- 胎児ドックの初期・中期それぞれの費用と内容は?

- NEXT

- 胎児の体重が増えない!原因は?心配は必要?